Google Meetでデスクトップアプリ(PWA)が提供されたので、早速インストールして、使ってみた。環境は、Windows 10。

Google Workspace Updates: Use the new Google Meet web app for better meetings on desktop devices (googleblog.com)

https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/07/use-new-google-meet-web-app-for-better.html

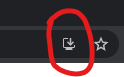

Google Meetのデスクトップアプリのインストールは、会議の終了後にデスクトップアプリのインストールを求められたときに行う。もしくは、Google Meetのページを開いて(会議に参加前)、アドレスバーに表示されたダウンロードマーク(下図)をクリックするとインストールできる。

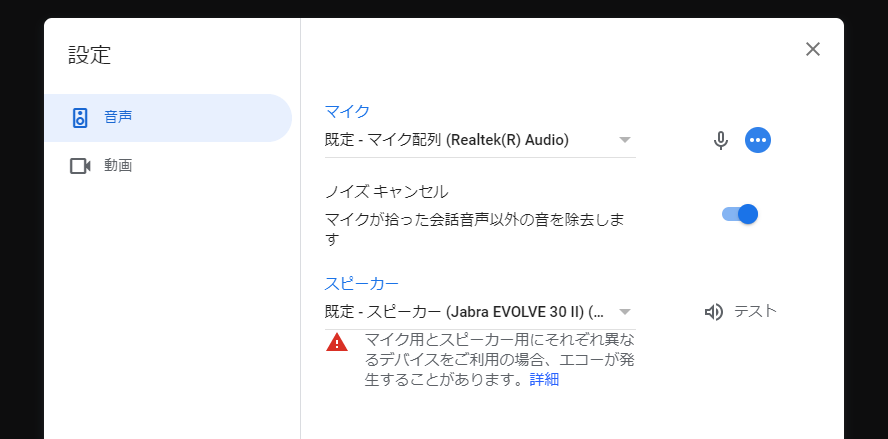

PWAアプリなので、裏ではGoogle Chromeが動いている。そのため、メモリはたくさん使う。ツールとしての使い勝手は変わらない(ウェブと同じ)。

残念なのは、GoogleカレンダーのGoogle Meetのリンクをクリックすると、デスクトップアプリが起動するわけではなく、ブラウザのMeetが起動してしまった。そのため、Google カレンダーからGoogle Meetを起動している場合には、デスクトップアプリをインストールしていても意味がない。Google Chat上で作成されたMeetの会議もクリックすると、ChromeのGoogle Meetが開くので、こちらも厳しい。

機能としては問題はないGoogle Meetのデスクトップアプリ(PWA)だが、Meetを行う動線を考えると使う機会がほぼない。