季節柄なんだが、今日はチョコレイト・ディスコをヘビロテで聞いていた。

1曲リピートだと大変なので、アルバムのGAMEで。それでも、なんだかんだでチョコレイト・ディスコに選曲を変えていたり。出歩かないから、街中で流れているのかも、もうわからない。

久しぶりにアルバム全体で聴いたけれど、いいアルバム。ポリリズムもシークレットシークレットもいいし。アルバムで選んで聴くのは、楽しかった。

HPEのProLiant Gen10が出たのが、2017年7月なので、ざっと5年半ぶりのフルモデルチェンジだ。Gen10 Plusはあったけれど、マイナーチェンジに近いので、アーキテクチャを含めた大きなモデルチェンジは久しぶり。

Gen11だけど、まだBlade Serverのラインナップは健在。仮想化やコンパクト化でBladeシステムは消えていくかと思ったけれど、まだまだ健在なのね。

https://www.hpe.com/jp/ja/japan/newsroom/press-release/2023/020201.html

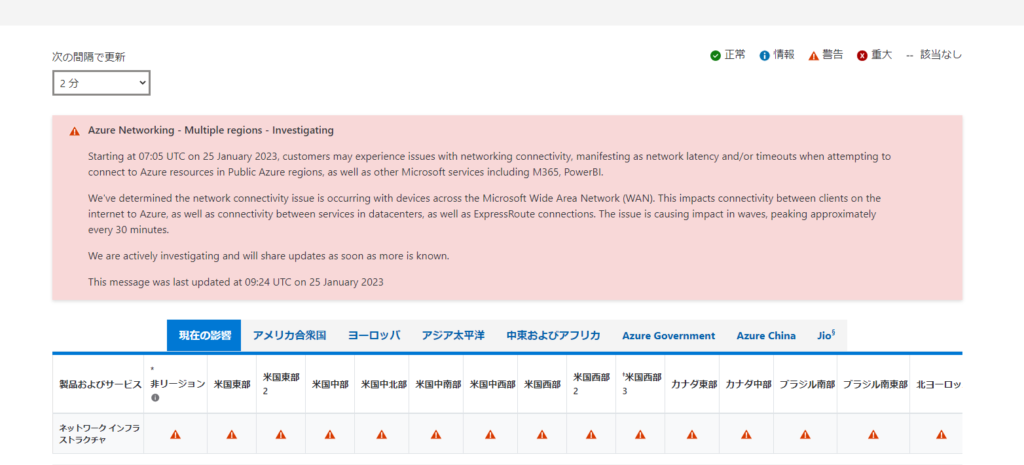

今日の夕方くらいから、Microsoft Azureで大規模な障害が発生した。原因は、AzureのWANの設定変更によるものだそうだ。詳細は、今後、ニュースサイトで掲載されるであろう。

設定変更の確認を行っていないわけじゃないのだろうけど、巨大なパブリッククラウドのネットワークなので確認しきれなかった、ということなのだろう。ネットワーク系の障害はAWSもやっているし、そのほかのクラウドサービスもやっている。それにしても、Azureの上とそのネットワークでつながっているMicrosoft365系のサービスも一緒に止まったわけで、なかなか大きい障害だった。まぁ、復旧するまで見ているしかないわけだが。

忘れたころに発生するというよりも、忘れそうになる前に、どこかしらの大手のパブリッククラウドがやらかしている気がする。結局、コントロールしようと思うと、オンプレで環境をもっておくのがいいというわけだ。経済的かどうかは、規模や体制にもよるけれど。

楽天グループも、パブリッククラウドからオンプレミスのプライベートクラウドに回帰するとのこと。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/07478/

ある程度の規模があって、継続的なワークロードが(サーバへの負荷が)あるならば、パブリッククラウドよりも自前でプライベートクラウド環境を用意したほうがコストは抑えられる。OSS系のソフトウェアで、構成していくのならば、なおのこと。処理に必要な処理能力も安定的に確保できるのもメリット。

なんだかんで、一周回って、オンプレミス環境がよくなってきている。ベンチャーなどの急成長期であれば、パブリッククラウドの利用は拡大路線と相性がいい。成長してきて成熟してきたり、日本的な企業であれば、やっぱりオンプレミスでちゃんと構築して管理していく方がいい。

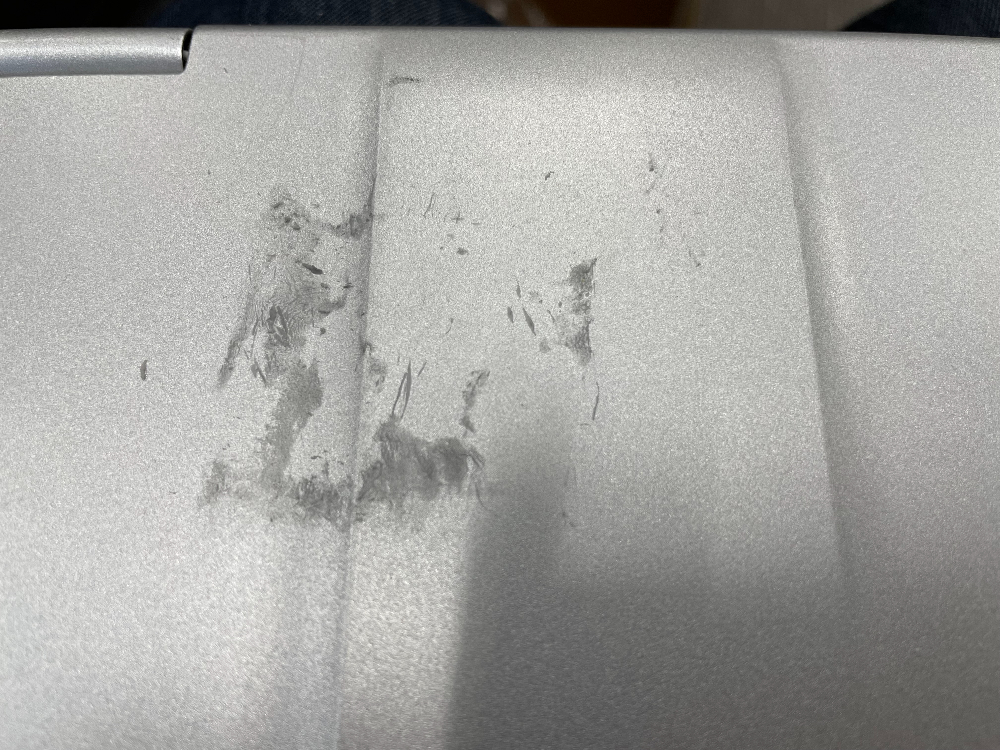

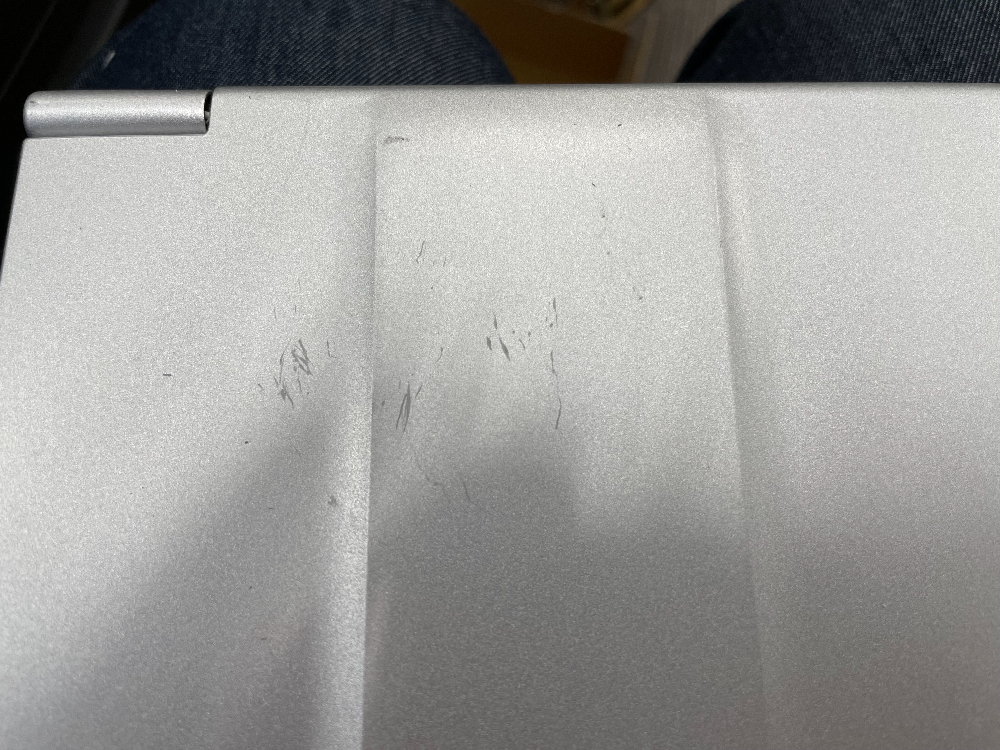

ノートPCの天板に、シールをたくさん貼っている人をよく見かけるのだけど、そのシールを剥がすと、なかにはベタベタの粘着のノリが残ってしまうことがある。というか、シールの紙も残ってしまう(紙のシールがよくない)。

頑張って剥がしたけれど、どうしても、ノリが残ってしまった。これをきれいにするをいろいろと試した。

きれいになったのは、MONOの消しゴムで、こするのがよかった。硬い消しゴムのほうがよいかと思って試したが、むしろだめだった。まとまる系のやわらかい消しゴムもダメで、ふつうの消しゴムが一番キレイにすることができた。消しゴム以外だと、傷がつくこともあるので注意が必要。

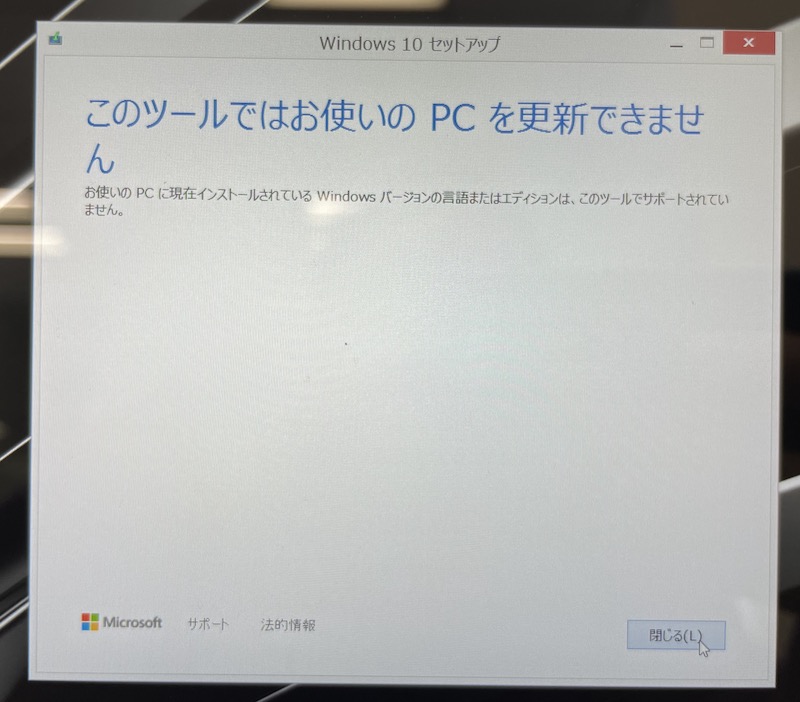

Windows8.1のサポートが2023年1月10日で切れるので、その前にWindows10にアップグレードした。

Microsoftのアップグレートツールをダウンロード(https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10)して実行したところ、「お使いのPCに現在インストールされているWindowsバージョンの言語またはエディションは、このツールでサポートされていません。」と表示されて、バージョンアップに失敗した。

もともと、Windows8.1 Homeが実行されており、Proにするためのライセンスキーを使っていると、Microsoftのサイト(https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10)のツールではアップグレードできない模様。そのため、次の手順で、バージョンアップを行った。

1.PCを初期化して、Windows8.1 Homeにする。

2.Microsoftのサイト(https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10)でツールをダウンロードして実行。

3.ツールを使って、Windows8.1 Homeから、Windows10 Homeにアップグレード。

4.Windows8用のProにするライセンスキーを、アップグレードしたWindows10 Homeに入力する。

5.Windows 10 Proになった。

もとがWindows8なので、ライセンスキーはそのまま使えた模様。エラーにならなかったので、たぶん大丈夫。

某リサイクルショップをみていたところ、とても懐かしいものをみた。Google miniの筐体が売られていて、ちょっと心がぐらついた。ちょっとバラしてみたい気もしたし、どんなOSになっているのかとか、いろいろと気になった。きっと使い物にならないだろうし、自制心で気に抜けた。ちょっとケースはいいかもしれないけど。大量にラズパイを並べるのにはいいかも。ラズパイを使う用事はないが。

っていうか、Google miniなんて、どこから仕入れたんだろうか。どこかの会社の人が売ったんだろうか。

Microsoft デザイナー コンパクト キーボード(21Y-00049)を買ってから、始めての電池交換をした。さすが高バッテリー寿命というだけあって、なかなか長持ちした。使い始めてから、1年8か月での電池交換だ。

最初に入っていた電池は、DURACELLのボタン電池でDL2032が4つだ。日本だと、CR2032のボタン電池が同じ規格だ。CR2032のボタン電池は、百均(DAISOやセリア)で売っている。安いやつは2つで100円。通常でも1つで100円。今回いれたは、セリアで売っていた三菱リチウムコイン電池(CR2032G)。電池を変えて、ちゃんと使えている。

さて、今度はいつまで使えるだろうか。百均で買ったボタン電池なので、あまり期待はしていないが、1年くらいは使用できてほしい。

今年も、ヨドバシカメラの福袋というか夢のお年玉箱の抽選の季節になった。

iPhoneの値上がりが激しいので、夢のお年玉箱のラインナップにあるのだろうか、と思っていた。ラインナップにはあるのだが、めちゃくちゃ高額になっている。前回が10万円だったのだが、今回は14万円。めちゃくちゃたかい。iPhone 13 Proの128GBモデルだろうと思われる価格。もしかたら、iPhone13 Pro maxの可能性もあるけれど。

それにしても福袋も高い。物価高騰&転売対策でそんなにお得感がないのだろう。

SQL Server 2022が正式に公開された。SQL Server 2022にも、Expressエディションがあるので、データベースのサイズの制限を調べた。

SQL Server 2022も、2019などと変らず、1つのデータベースのサイズは10GBまで。Windows版もLinux版もかわらない。CPUの制限も変わらず、1ソケット or 4コア のどちらか低い方だ。

SQL Server 2022の各エディションの制約の違いについては、下記のMicrosoftのサイトに記載されている。

そのうち、Express Editionでもデータベースのサイズが無制限になるといいのだけど。まぁ、10GBは、なかなか超えることはないけれど、ただログサイズも含めるので、そうなるとログの切り捨てをしないと、たまに制限にかかるので。