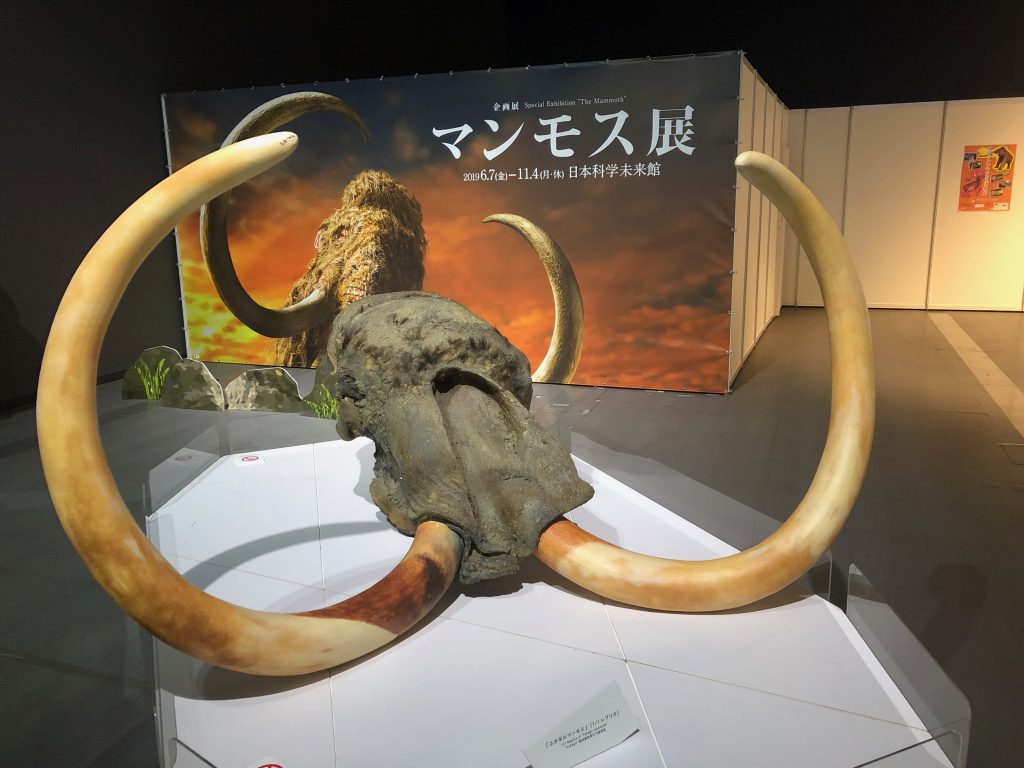

この前、日本科学未来館で行われているマンモス展に行ってきた。平日(月曜日)に行ったので、ちょっとチケットを買うときに混雑していたものの中は人が少なくて見やすかった。

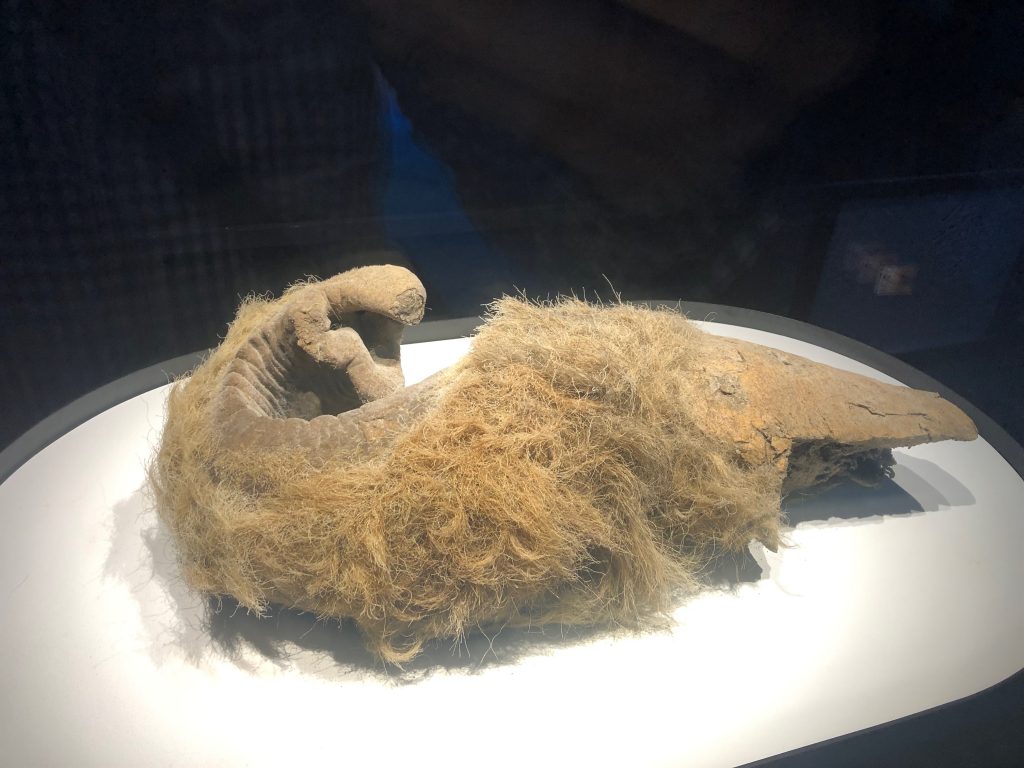

展示には、毛付きのマンモスの鼻やミイラのようなもの、氷漬けのマンモスや牛や雷鳥などが展示されていた。マンモスの毛は、実際に触ることもでき、外側の毛と内側の毛の感触を自分で確かめることができた。他にもマンモスの骨格標本(化石)や牛やサイなどの骨など、いろいろと展示されており、楽しい。マンモスというと、雪の中を歩いているイメージがつよいが、いろいろな動物がおり、冬はともかくとして、夏季はいろいろな植物が生えていたことがうかがえる。

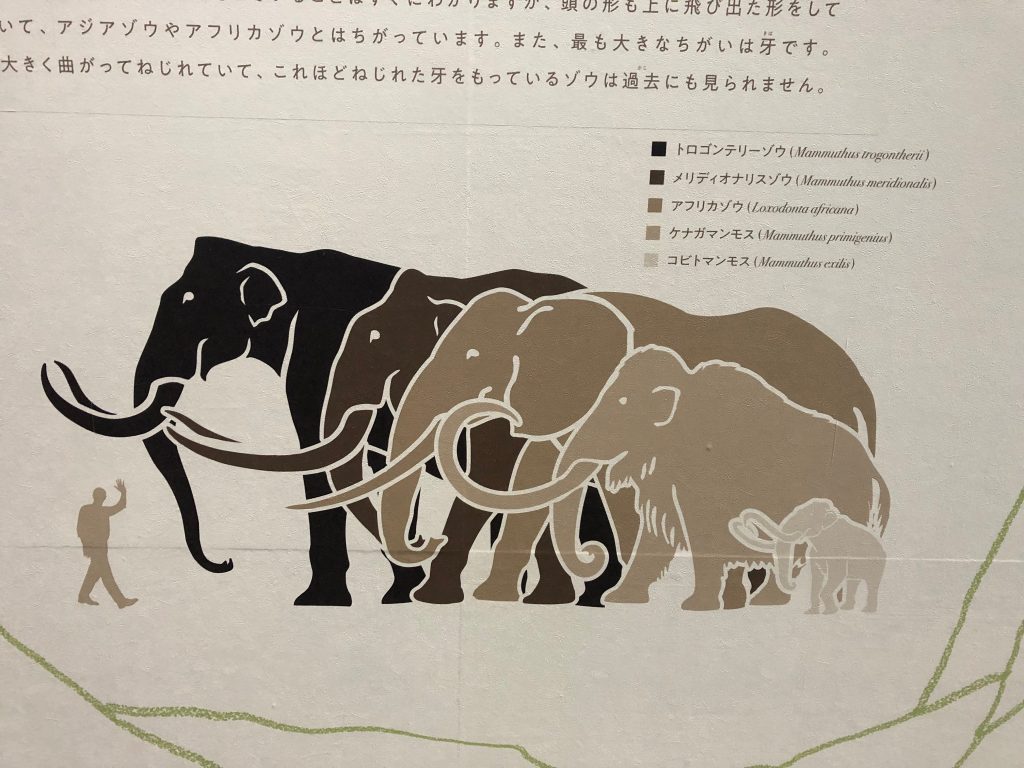

あと、個人的に驚いたのは、マンモスの大きさを比較したパネルだ。マンモスというと、とても大きいイメージがあったのだが、パネルでみると、アフリカゾウよりも小さい。牙は、アフリカゾウよりもマンモスの方が長いが、体格はアフリカゾウの方が大きいのが意外だった。そして、過去最大のゾウ(トロゴンテリーゾウ)と比べても、アフリカゾウはそんな大きさとして変わらない。

それから、これもイメージが変わったのだが、永久凍土のある地域も夏は暑い。普通に20度は超えるし、草も生えている。ただ、永久凍土のある森で、地面を掘りすすめていくと、その土は凍っていて、いろいろな化石や凍ったマンモスなどが発掘されていくということ。発掘は、夏の間に行い、発掘したものは冬に運び出すということ。シベリアも夏は普通にあるのだな、と。

イメージと実際は、異なる。そんな感想をもったマンモス展だった。そんなに大きくはない展示だったけれど、結構濃厚だった。終了までに、もう一度、見にいきたい。

コメントを残す